Eine ebenso wechselvolle wie innige Beziehung unterhalten die

Deutschen zu ihren Wäldern. Seit Jahrhunderten wirtschaftlich genutzt und ausgebeutet, wahrgenommen als Ort finsterer Mächte und Sagengestalten, als Märchenwelt mit bösen Hexen, spiritueller Erfahrungsraum oder Wirkungsstätte von Jagdfrevlern. Seine Schönheit in Literatur und Malerei stets aufs Neue beschworen, wurde der Wald zur Kulisse sozialer Konflikte und entwickelte sich im 19. Jahrhundert zur Projektionsfläche nationaler Sehnsüchte. Teil eins befasst sich mit der Kulturgeschichte des „Deutschen Waldes“ bis kurz vor Beginn der Gründung des Deutschen Reiches 1871.

„Durch seine Wälder grauenerregend“ sei das Land und „durch seine Sümpfe grässlich.“ Das Urteil des römischen Geschichtsschreibers Tacitus (um 58 – ca. 120 n. Chr.) über Germaniens Landschaft war wenig schmeichelhaft. Positiver dagegen fiel sein Urteil über die Germanen aus. Im Gegensatz zu den opulenten Festen der Römer, lebten diese genügsam und monogam. Bescheiden würden sie von den Früchten und Tieren des Waldes leben, seien natürlich und ursprünglich. Doch das Germania, das Tacitus hier in seinem gleichnamigen Werk beschrieb, er hat es nie gesehen und seine Beschreibungen des Kampfgeschehens der Varusschlacht entstanden etwa 90 Jahre später. Drei römische Legionen wurden hier im Jahre 9 n. Chr. durch die Streitmacht des Cheruskerfürsten Arminius aufgerieben. Nach vier Tagen waren die Römer geschlagen, Varus selbst beging noch auf dem Schlachtfeld Selbstmord und stürzte sich in sein Schwert, gemeinsam mit einigen ihm ergebenen Offizieren. Es sollte die Geburtsstunde einer Legende werden, die erst im 19. Jahrhundert zum nationalen Mythos verklärt wurde. Tacitus‘ „Germania“ wurde bereits im 15. Jahrhundert wiederentdeckt, doch erst im 19. Jahrhundert unter anderem durch Jacob Grimm als authentische Schrift behandelt.

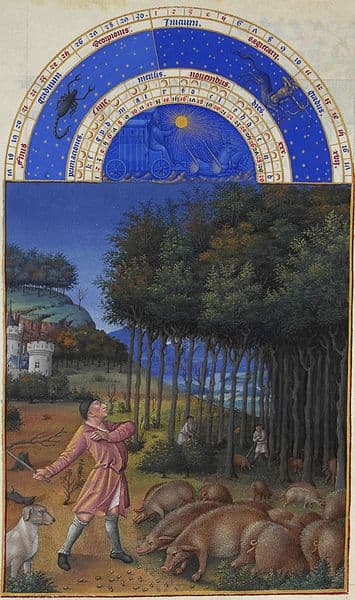

Der Wald im Mittelalter und Früher Neuzeit

Noch in vorchristlicher Zeit bot der Wald heidnischen Druiden einen Austragungsort ihrer obskuren Kulte. So soll sich der Name des Odenwaldes in Hessen vom kriegerischen Gott Odin ableiten. Um den Thor-Kult in Geismar bei Hessen zu beenden, fällte der Bischof und Missionar Bonifatius im Jahre 723 demonstrativ die dortige Donaueiche. Vergeblich warteten die Heiden, dass ihn für diesen Frevel die Rache der Götter treffen möge. Doch als dieser ausblieb, ließen sie sich zum christlichen Glauben bekehren. Das Holz der gefällten Eiche sollte zum Bau einer Kapelle verwendet werden, die Petrus geweiht wurde.

Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands wuchs im frühen Mittelalter die Bevölkerung von ca. 600.000 Menschen auf etwa 13 Millionen bis zum Spätmittelalter an. Mit diesem Bevölkerungszuwachs ging während des Mittelalters ein steigender Bedarf an Baumaterial in Form von Holz einher. Als wichtigster Rohstoff diente er nicht nur als Heizmaterial, sondern auch dem Bau von Fahrzeugen, Schiffen, Gebäuden und Waffen. Holzteer diente zur Abdichtung von Schiffen und Fässern und der Herstellung von Terpentinöl. Pechfackeln dienten zur Verteidigung von Burganlagen und Nutztiere wurden zur Futtersuche in den Wald getrieben, die das Unterholz niedertrampelten und alle erreichbaren Sprösslinge und nachwachsenden Triebe fraßen, bevor die Landwirtschaft eigens dafür angelegtes Weideland nutzte. Durch diese intensive Nutzung wurde der Wald im Laufe der Jahrhunderte zunehmend begehbar, wenn auch lange Zeit noch gefährliche Tiere wie Wölfe oder Bären in ihm lebten. Der Wald sollte dadurch seinen Charakter als Urwald verlieren. In der Nähe von Siedlungen entstanden öffentliche und gemeinschaftlich genutzte Flächen, sogenannte Allmenden, die zur wichtigsten Lebensgrundlage der Dorfbewohner wurden. Ganze Berufsgruppen lebten in und von den Wäldern wie Imker, Kohlenbrenner oder Teerschweler.

Mit der Gründung immer weiterer Städte durch den Hochadel, wurden an die eingesetzten Stadträte auch mehr Waldrechte übertragen, da diese ihrerseits gezwungen waren, den ansässigen Gewerben Rohstoffe wie Holz als Bau- und Brennmaterial anzubieten. Das führte zu Konflikten mit der Bauernschaft, die dadurch eigene Rechte einbüßte. In den sogenannten „Bannwäldern“ hatte nur der jeweilige Landesherr das Recht zu jagen und Holz zu schlagen. Auch die Allmenden gerieten so nach und nach unter den Einfluss des Adels und zwang viele Dorfbewohner in grundherrschaftliche Abhängigkeit, die ein Auslöser des Bauernkrieges von 1524 – 1526 wurden. Den Verlust der Waldrechte kompensierten die Bauern schließlich durch eine effizientere Bewirtschaftung z. B. in Form der Dreifelderwirtschaft, der Züchtung ertragreicherer Sorten, durch den Wechsel zur Stallfütterung und die Einführung des Dreiräderpfluges.

Doch das Verhältnis der mittelalterlichen Gesellschaft zum Wald blieb stets ambivalent und war abhängig von der sozialen Zugehörigkeit. Wurde er von der höfischen Gesellschaft mit Argwohn betrachtet, als Gegenpol zu ihrem vom Zeremoniell geprägten Leben und ihrer Ideale, blickte die Kirche mit Misstrauen auf einen Wald, den sie als Ort des Lasters und der Versuchung ansah. Sünde und Triebhaftigkeit vermutete der Klerus an jenen Orten, die sich seinem unmittelbaren Einfluss entzogen. Eine Haltung, die sich auch im zeitgenössischen Minnesang wiederfand. In der Carmina Burana findet sich das Lied 185, das die Vergewaltigung eines tugendhaften Mädchens unter „den verfluchten Linden“ beschreibt.

Christliche Eremiten entschieden sich wiederum ganz bewusst für ein Leben in der Abgeschiedenheit des Waldes, versprach man sich hier religiöse Erleuchtung zu erlangen durch ein asketisches Leben gleich den Vorbildern Jesus Christus oder Johannes dem Täufer. Im Schoße der Natur sollte der Mensch sich wieder rein, veredelt und gottgefällig fühlen. Auch die Ritter der Artussage treibt es immer wieder in den Wald, wenn sie in der Einsamkeit die Nähe zu Gott suchen. In der Erzählung „Tristan und Isolde“ sind beide Hauptfiguren gezwungen, ihre verbotene Liebe im Wald ausleben. Versehentlichen kosten beide von einem Liebestrank, der für Isolde und ihrem künftigen Gatten bestimmt war. Zur Reue wurden die beiden schließlich durch den Eremiten Ogrin geführt. Für ihre Frömmigkeit und ihre Enthaltsamkeit wurden die Eremiten oft verehrt und bewundert, was manche dazu bewog, sich ihnen anzuschließen, woraus so manche Klostergründung im Wald hervorging.

In der Dichtung „Parzival“ ließ Wolfram von Eschenbach den Protagonisten von seiner adligen und verwitweten Mutter im Wald großziehen, um ihn vor den Gefahren des Rittertums zu bewahren. Parzival erliegt nicht nur der Schönheit des Waldes, er findet hier außerdem seine Berufung in der Suche nach dem heiligen Gral. Auch hier weist ein im Wald lebender Eremit, Trevrizent, ihm schließlich den Weg. Eine schicksalhafte Begegnung mit einem im Wald lebenden Einsiedler sollte auch die Hauptfigur in Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens „Der abenteuerliche Simplicissimus“ aus dem Jahr 1668 erfahren. Hier findet ein einfältiger junger Viehhirte in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) Unterschlupf bei einem alten Waldbewohner, der ihn aufgrund seiner Einfältigkeit Simplicius nennt. Dieser bringt ihm Lesen und Schreiben bei und unterweist ihn in christlichen Glaubenslehren. Nach dem Tod seines alten Herren kehrt Simplicius schließlich zurück in die zivilisierte Welt, wird erneut in den Krieg und zahllose Abenteuer verstrickt, bevor er sich am Ende zu einem Leben als Einsiedler entschließt und der Gesellschaft den Rücken kehrt.

Der Adel schätzte den Wald zunehmend als Ort der Entspannung. Geschätzt als Jagdgebiet verstand dieser es, die Forst- und Waldrechte dem Jagdrecht unterzuordnen. Die Dichtung des Mittelalters befasste sich bereits im 13. Jahrhundert im „Nibelungenlied“ ebenfalls mit der aristokratischen Jagdleidenschaft. Hier lädt König Gunter, begleitet von fünf Rittern zu einer Jagdgesellschaft, in dessen Verlauf Siegfried durch Hagen von Tronje hinterrücks ermordet wird. Doch die Jagd wurde nicht nur bloßer Zeitvertreib angesehen, sie wurde außerdem mit der Jagd nach Tugend oder der Bekehrung eines Sünders assoziiert und als guter Ritter galt, wer außerdem ein guter Jäger war. So verlor der Wald zunehmend seinen Ruf als unheimlicher Ort fremder Mächte und wurde zunehmend als beherrschbar empfunden. Den Zugang zu seiner Schönheit fand jedoch nur ein privilegierter Teil der Bevölkerung und noch lange sollten Vorstellungen übernatürlicher Mächte und der Glaube an im Wald praktizierter Hexenrituale in spätere Epochen hineinwirken.

Von Moderne und Romantik

Im ausgehenden 18. Jahrhundert entstand mit der Romantik eine neue kulturgeschichtliche Epoche, die in Literatur, Kunst und Musik, die sich nicht nur von der Weimar Klassik, sondern auch von den klassischen Vorbildern der Antike abzugrenzen suchte. Das Fremde und Ferne, das Verträumte und Geheimnisvolle bildete einen Gegenentwurf zur Moderne, zu Technisierung und Fortschritt mit seinen verdreckten Städten, rauchenden Fabrikschloten und schlechter Luft. Der Wald hatte über die Jahrhunderte seinen Schrecken verloren und wurde nun in einer Zeit sozialer Umbrüche zum Sehnsuchtsort für eine privilegierte Schicht von Intellektuellen. Durch Französische Revolution und einer durch Aufklärung und Industrialisierung zunehmenden Rationalisierung und Verwissenschaftlichung geprägten Umwelt, schufen die Romantiker eine Zuflucht in eine rätselhafte Welt voller Sagen und Mythen. In den Märchensammlungen der Gebrüder Grimm spiegelte sich die Sehnsucht nach dem Unerklärlichen und Wundersamen. Jacob Grimm war es schließlich auch, der die bereits 1455 wiederentdeckte Schrift „Germania“ von Tacitus als authentische historische Quelle behandelte. Heute stellt sich Historikern die Frage, ob Tacitus mit seiner starken Idealisierung der Germanen lediglich eine Kritik an der römischen Lebensart, ihrem Hang zur Dekadenz und ausschweifenden Gelagen üben wollte, oder lediglich ein Verständnis für das Andersartige wecken wollte, da viele seiner Beschreibungen sich durchaus als zutreffend erwiesen haben.

Weitere zeitgenössische Literaten schickten sich im 19. Jahrhundert an, die Varusschlacht zum deutschen Gründungsmythos zu verklären. Den Anfang machte bereits 1768 Friedrich Gottlieb von Klopstock mit seinem Epos „Herrmanns Schlacht“. Zuvor setzte er bereits mit seiner Ode „Der Hügel, und der Hain“ der Eiche ein Denkmal. Mit dem Eichenlaub als Symbol vollzog sich einmal mehr wie schon in der Romantik eine Abkehr vom griechischen Lorbeer als seinem antiken Vorbild und eine Hinwendung zu einer neuen deutschen Ästhetik. Das Eichenlaub avancierte zum hoheitlichen Symbol und zierte die 1813 von König Friedrich Wilhelm II. von Preußen gestifteten Kriegsauszeichnungen und schmückte Mützen, Fahnen und Standarten. Als Symbol der nationalen Bewegung tauchte es auf beim Wartburgfest 1817, dem Hambacher Fest 1832 und der Revolution 1848. Auch Heinrich von Kleist widmete sich 1803 in „Die Herrmannschlacht“ dem Sieg über Varus‘ Legionen, zu dem nicht zuletzt der undurchdringliche Wald beigetragen hatte. Die Liebe zum Wald, die Stilisierung der Eiche zum nationalen Symbol und die Konstruktion der Germanen als „Waldvolk“ und die Varusschlacht als Gründungsmythos avancierten zum beliebten Sujet von Kunst, Literatur und Musik.

Auch deutsche Komponisten besannen sich zunehmend auf ihre kulturellen Wurzeln, in einer Zeit, in der die italienische Oper immer erfolgreicher wurde. Im Berliner „Opernkrieg“ konnte sich 1821 eine romantische Oper etablieren. Nicht mehr die italienische Oper mit ihren prunkvollen Kostümen und Geschichten um adlige Liebeswirren, sondern Carl Maria von Weber mit seiner als ersten deutschen Nationaloper gefeiertem „Freischütz“ begeisterten das Publikum, in dem einmal mehr der Wald als Kulisse der Handlung diente. In dieser schließt der Protagonist Max einen Pakt mit dem Teufel, um bei einem Wettschießen Agathe, die Tochter des Erbförsters Kuno für sich zu gewinnen. Die Natur erfährt auch hier wieder eine mystische Verklärung neben der bürgerlichen Verankerung seiner Handlung. Die Oper traf damit einen Nerv des Bürgertums und sollte allein in Berlin bis 1884 noch etwa 500-mal aufgeführt werden.

Der Glaube an das in den Wäldern hausende Übernatürliche wurde jahrhundertelang überliefert und war noch bis über die Frühe Neuzeit hinaus im Volksglauben verankert und ließ sich bis in die vorchristliche Zeit zurückverfolgen. In eine Zeit, in der ein Schlaf unter einem Hollerbusch vor Unfällen, Schlangen und Hexen schützen sollte und Lindenbäume als mächtig galten. Ehen und Verträge, die unter ihr geschlossen wurden, sollten lange halten, Femegerichte wurden unter ihr abgehalten und Recht wurde hier gesprochen.

Auch Wilddiebe erfuhren in dieser Zeit eine romantische Verklärung und wurden als Volkshelden Teil der Folklore. So soll im 18. Jahrhundert der Wilddieb Matthias Klostermayr die Vorlage für Friedrich Schillers „Die Räuber“ gewesen sein. Dargestellt als friedliche Idealisten, die gegen eine ungerechte soziale Ordnung aufbegehren, brachte sie dem Autor 14 Tage Haft durch den Herzog Carl Eugen von Württemberg ein. Zu positiv seien diese Gesetzlosen seiner Meinung nach dargestellt worden, während ein vorwiegend junges Publikum ihm bei der Uraufführung begeistert applaudierte. In den Räuberbanden, der auch Frauen wie Juliana Blasius, die neunte Braut des „Schinderhannes“ Johannes Bückler angehörten, zeigte sich erneut der Konflikt zwischen Adel und ländlicher Unterschicht. Letztere fühlte sich durch schiere Not im Recht, sich das zu nehmen, was der Wald ihnen schon immer gegeben hatte. Hinzu kam, dass die Bauern unter den Folgen der Wildschäden zu leiden hatten, verursacht durch das Wild, das der Adel zum Zwecke der Jagd gezielt aufgepäppelt und herangezüchtet hatte. Doch die zeitgenössische Verklärung der Wilderer und Räuberbanden als soziale Rebellen ist historisch nicht haltbar. Tatsächlich ermordeten sie bei ihren Raubzügen auch arglose Förster und Jagdaufseher.

Auch in der Malerei wurde der Wald zu einem beliebten Motiv, wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten. Kehrte man in der Architektur zu mittelalterlichen Stilen zurück, wurde die Naturmalerei zu einem beliebten Motiv romantischer Künstler. Wälder, teilweise düster und geheimnisvoll, fingen die Stimmung dieser Epoche ein. Caspar David Friedrichs Landschaftsdarstellungen wie sein um die 1810er entstandenes „Klosterfriedhof im Schnee“ wirken wie Traumbilder, in ihrer Wirkung düster, fremdartig und unnatürlich.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert entstand mit der „Forstästhetik“ eine praktische Kulturwissenschaft. Diese sollte die in Kunst und Literatur erzeugten Naturbilder in die Realität übertragen und Naturräume diesen Vorstellungen entsprechend umgestalten. Dessen Begründer Heinrich von Salisch stellte in seinem gleichnamigen Werk 1885 das Postulat von der Natur auf, die den Menschen in der fortschrittsorientierten Zeit gleichermaßen Kunstausstellung, Theater und Bibliothek sein solle. Im 19. Jahrhundert wurde durch Preußen eine derartig massive Wiederaufforstung mit Fichtenwäldern betrieben wurde, dass diese bald als „Preußenbaum“ bekannt wurde. Doch während die Fichten-Monokulturen als „künstlich“ wahrgenommen wurden, sah man die ebenfalls angelegten Buchenwälder als „natürlich“ an. Die neu geschaffenen Wälder, mit ihren Schneisen, Hochsitzen und Lichtungen mit Futterkrippen entsprachen von ihrer Gestaltung her noch immer den Bedürfnissen des auf seine Jagdprivilegien bedachten Adels.

Doch noch immer blickte man zu dieser Zeit mit Neid aus dem politisch zerklüfteten Deutschland auf den französischen und englischen Nationalgeist und begann mit der Suche nach identitätsstiftenden Mythen und konstruierte das Bild eines eigenen und urtümlichen Volksstammes. Das politische Bewusstsein jener Tage war noch immer stark geprägt von der Niederlage gegen Napoleon bei Austerlitz 1806, die das Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation einläutete, der anschließenden französischen Besatzung und den darauf folgenden Kriegen gegen Frankreich 1813 und 1815. Diese Erfahrungen verlangten nach einer Abgrenzung zum westlichen Nachbarn. So wurden dann mit der Entstehung der Nationalstaaten im frühen 19. Jahrhundert und dem Aufkommen der Ideologie des Nationalismus Naturräume zunehmend mit nationalem Pathos aufgeladen. Geistige Vorarbeit dazu leistete der Volkskundler und Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riehl (1823 – 1879), der bereits eine Verbindung zwischen dem Nationalcharakter eines Volkes und seiner Landschaft herstellte. Als „überzivilisiert“ sah er Frankreich an, mit seinen getrimmten Parklandschaften, „degeneriert“ sei der englische Nationalgeist als Ergebnis seines begangenen Waldfrevels, wo mit noch größerer Entschlossenheit ganze Wälder gerodet wurden. Der Publizist und Geschichtsprofessor Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860) verknüpfte Landschaft und Volkscharakter miteinander, sprach verächtlich von Italien als „Land der Citronen und der Banditen“, während er vom eigenen „Vaterlande grüner Eichen“ schwärmte.

Es war die Begleitmusik einer unheilvollen Entwicklung.

Fortsetzung folgt…

Literatur:

Urmersbach, Viktoria. „Im Wald, da sind die Räuber. Eine Kulturgeschichte des Waldes“. Frölich & Kaufmann Verlag GmbH, Berlin 2018.